「女人高野(にょにんこうや)」の名で知られる室生寺(むろうじ)。三重県との県境にある宇陀市室生は、約1500万年前に活動した「室生火山群」によってできた奇岩や渓谷の美しい一帯です。奈良市内から電車で室生寺へ行くには、近鉄大和八木駅あるいはJR桜井駅経由で近鉄室生口大野駅まで乗り継ぎ、そこからバスで室生川沿いに南へ約6キロメートル。乗り継ぎがよければ、合計1時間40分ほどで山深い室生の里へ到着です。

ー 室生寺門前の町並み

ー 室生寺門前の町並み

バス停からそのまま門前の町並みを進み、左手にある朱塗りの太鼓橋のむこうが室生寺です。太鼓橋から砂利道を右へ進むと拝観受付が見えてきます。

| 龍神信仰と山岳仏教

室生寺に関する古い史料によると、8世紀後半の奈良時代末期、光仁天皇の皇太子であった山部親王が病に臥し、興福寺の5人の僧が室生の「龍穴(りゅうけつ)」で延寿の祈祷を行いました。祈祷の甲斐あって快癒した親王は、のちに桓武天皇として即位、平安京への遷都や新しい仏教の保護など多くの改革に着手することになります。

このとき天皇の命で室生寺を創建したと伝わるのが、祈祷を行った一人、賢璟(けんきょう)です。これより早い7世紀末、修験道(しゅげんどう=山岳仏教)の祖である役小角(えんのおづぬ)創建説も伝わりますが、いずれにせよ、深山幽谷にある室生の地が、水の神である「龍神」の霊験あらたかな場として古くから信仰されていたことが分かります。

ー 室生の里から見た室生山

標高515メートルの室生山山腹に点在している室生寺の伽藍は、賢璟の弟子 修円(しゅうえん)の時代に整えられたとみられます。修円は比叡山を開いた最澄や高野山を開いた空海とも関係が深く、室生寺は法相宗(ほっそうしゅう)興福寺の別院でありながら、当初から密教的性格を併せ持つ山岳仏教寺院として発展しました。

鎌倉時代には、真言密教の儀式を行う灌頂(かんじょう)堂や弘法大師を祀る御影(みえ)堂などが建立され、帰属宗派に関する論争は江戸時代まで続きました。17世紀末、高僧隆光(りゅうこう)のはたらきによって、室生寺はようやく真言寺院として正式に認められることになりました。

当時、真言宗の総本山である高野山は女人禁制でした。女性の参拝を受け入れていた室生寺が「女人高野 室生寺」の名で広く知られるようになったのは、このとき以降のことのようです。

| 高低差を利用した伽藍設計

受付のある平地から最も標高の高い奥之院まで、室生寺の石段は約700段あるといわれます。ゆっくりでも一歩、また一歩とあゆみを進めたくなるのは、それぞれの石段の先に堂塔が配置される絶妙な伽藍設計と、季節を問わず凛とした境内の美しさのなせるわざかもしれません。

ー 20世紀に再建された仁王門

仁王門を通り抜けると、モリアオガエルの生息する池の角に、シャクナゲで有名な鎧坂(よろいざか)がまず現れます。一段上るごとに姿をあらわす国宝の金堂にたどり着くと、内陣にはあざやかな彩色と精緻な文様の光背をそなえた釈迦如来立像を中央に、薬師如来と文殊菩薩の各立像や十二神将立像などが安置されています。以前金堂に安置されていた国宝十一面観音菩薩立像と地蔵菩薩立像、十二神将立像のうち6体は、2020年に落慶したばかりの寶物殿にお移りになりましたが、仏師の美意識と高い技術がひりひりと伝わってくるような姿を、眼前に拝することができるようになりました。

ー 春はシャクナゲが美しい鎧坂(よろいざか)

ー 平安時代初期建立の金堂(国宝)

ー 金堂の斜め下にある弥勒堂

金堂手前に建つ弥勒堂には、奈良時代末期につくられた弥勒菩薩立像が安置されています。瓔珞(ようらく=装飾)を含むすべてが一本の榧(かや)から造られており、小ぶりながら立体感のきわだつ美しいお姿です。

ー 金堂脇の軍荼利(ぐんだり)明王石仏と天神社

ー 天神社から金堂前庭を眺める

| 桂昌院と室生寺

金堂から20段ほど上った先に、国宝の本堂(潅頂堂)があります。本尊の如意輪観音菩薩は日本三如意輪の一つとされ、弥勒堂の弥勒菩薩と同じくカヤの一木造りです。

本堂の右横にひっそりと立つ五輪塔は、徳川五代将軍綱吉の母 桂昌院(けいしょういん)のお墓です。室生寺が正式に真言寺院となったとき、桂昌院による二千両もの寄進で堂塔の修理と境内の整備が行われました。細い山道を歩いて参詣した江戸時代の人たちが、美しい寺院を目にしたときの驚きと感動のようすが目に浮かぶようです。

ー 鎌倉時代建立の本堂(国宝)

ー 綱吉の母、桂昌院の五輪塔

| 国宝五重塔

数多くの国宝を蔵する室生寺のなかで、とりわけ象徴的存在といえるのが、奈良時代末期から平安時代初期に建てられた国宝五重塔です。法隆寺五重塔に次ぐ古さであり、屋外に建つ五重塔としてはもっとも小さな16メートル。50メートル余りある興福寺五重塔の3分の1ほどの高さにもかかわらず、石段の上という立地や屋根勾配の緩やかさ、白と朱のコントラストなどによって、繊細さと華やかさを兼ね備えた優美な姿で参詣者を迎えてくれます。

その国宝に悲劇が襲ったのは、1998年9月のこと。近畿地方を縦断した台風7号の強風で樹齢600年といわれる杉の大木が倒壊、屋根に大きな損傷を受けました。幸い軸部に傾きはなく、全国から多くの寄付が集まったこともあり、2000年末には調査と修理を終え、落慶法要が営まれました。

ー 本堂左奥に立つ五重塔

ー 修復後20年の歳月が経った五重塔

ー どの角度からも美しい五重塔

| 眺望すばらしい奥之院

五重塔からさらに北へ300メートルほど、杉の巨木に囲まれた急な石段を上り切った先に、室生寺奥之院があります。重要文化財の御影堂は1975年からの修復で創建当初の姿に復元され、板葺屋根が特徴です。位牌堂の裏手からは、心が洗われるような室生の里の景色を見ることができます。

ー 奥之院と本堂を結ぶ石段

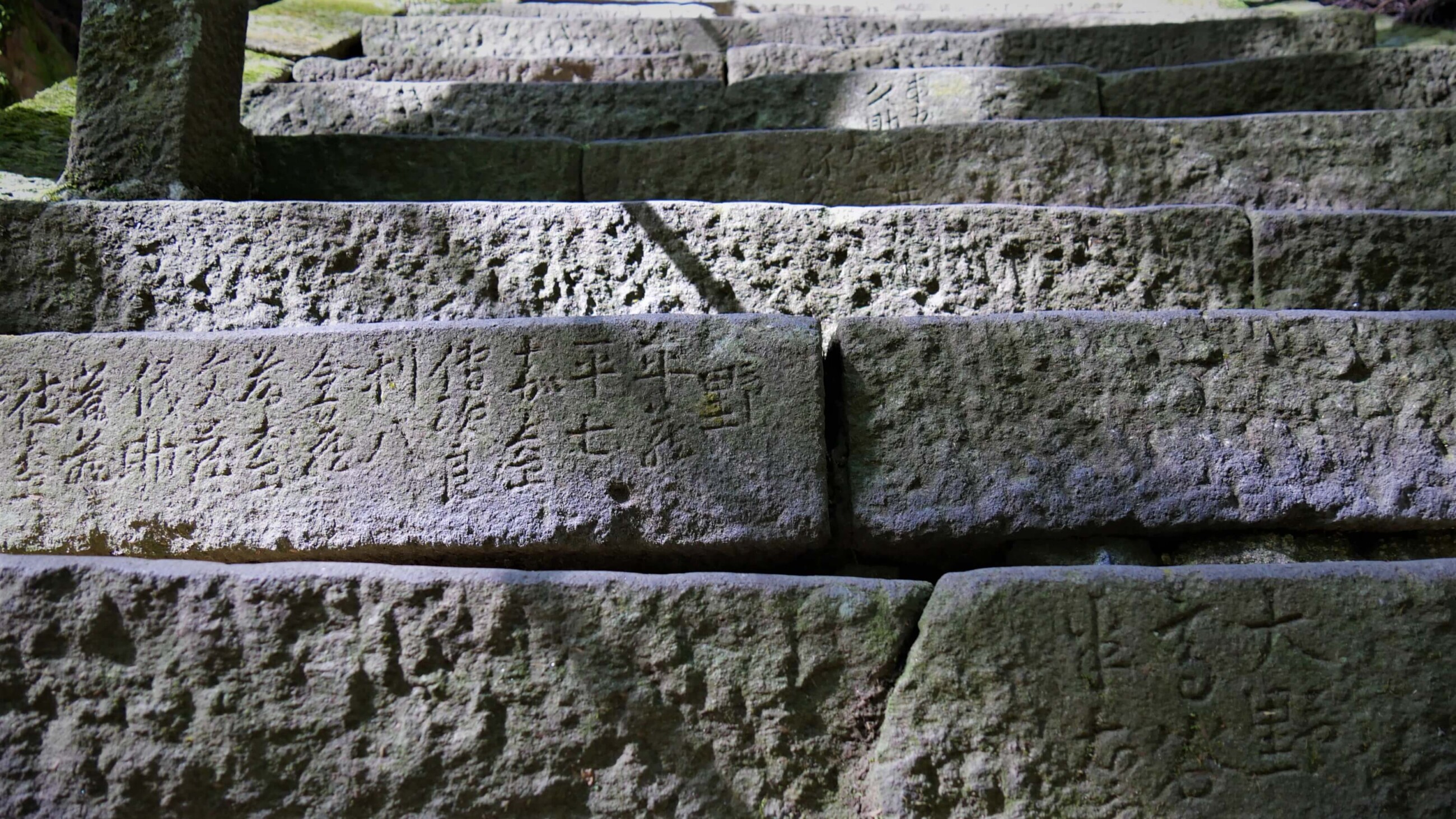

奥之院への石段には多くの名が

ー 位牌堂の木組みが見えたらもう一息

ー 奥之院御影堂

ー 位牌堂裏からは室生の里が

ー 御影堂横にある七重石塔

| 室生龍穴神社と室生大野の弥勒摩崖仏

太鼓橋の前の車道を東へ約800メートル進むと、室生龍穴神社の巨大な杉林が見えてきます。明治の神仏分離令により別組織になってしまった神社と寺院ですが、以前は共に龍神を祀ってきたと考えられています。現在も秋祭りの日には、氏子が室生寺と室生龍穴神社を往来し、室生寺境内にある天神社の菩提樹には龍王の依代(よりしろ)とされる勧請縄が掛けられます。室生龍穴神社拝殿の裏山には龍神がすむとされる洞穴「吉祥龍穴」があり、岩床をきよらかな水が流れています。

ー 室生龍穴神社

ー 室生龍穴神社本殿

ー 室生龍穴神社「連理の杉」

室生寺から室生口大野駅に戻る途中、宇陀川の岩壁に高さ13.8メートルの鮮やかな弥勒菩薩像の線刻を残すのが、1207年に完成した「弥勒摩崖仏(みろくまがいぶつ)」です。対岸にあるのは古く「西の大門」とされ、室生寺四大門のひとつであった大野寺(おおのじ)。境内には摩崖仏を正面に見ることのできる遥拝所があり、春には見事なしだれ桜が咲き誇ります。

ー 宇陀川にそびえ立つ弥勒摩崖仏

◇真言宗室生寺派 大本山 室生寺へのアクセス

近鉄大阪線室生口大野駅から奈良交通バスに乗換え「室生寺」下車、徒歩約5分

◇関連サイト

真言宗室生寺派 大本山 室生寺 奈良大和四寺巡礼特別参拝◇主な参考資料

『女人高野 室生寺』真言宗室生寺派 大本山 室生寺 2000

『室生 近畿日本ブックス10』近畿文化会編 綜芸舎 1984

「週刊朝日百科 日本の国宝060 奈良/室生寺 宇太水分神社」朝日新聞社 1998

「週刊 古寺をゆく7 室生寺」小学館 2001

『新版古寺巡礼 奈良6 室生寺』網代智等・河野裕子ほか 淡交社 2010

※2021年11月現在の情報です。